L’odeur du vieux papier

Après avoir abandonné ma série littéraire des grandes batailles et autres désastres militaires, je me suis mis en quête d’un ouvrage à dévorer. J’ai un instant envisagé retourner à « ma » libraire, du moins celle que j’estime m’offrir non seulement une compétence commerciale mais avant tout un accueil chaleureux, j’ai dû me raviser avec effroi : muté ! Ayant changé de mission technique (ce qui est le lot des prestations informatiques), je me suis vu éloigné de ce Byzance de la plume, mon paradis aux remparts de papier et aux tours de guet bâties à coups de dictionnaires. On ne se rend vraiment pas compte de l’importance de l’humain dans le commerce : quoi de plus agréable que d’être abordé avec le sourire et un « Je peux vous aider ? ». A chaque fois que j’ai eue le plaisir d’acquiescer ce fut toujours suivi d’une conversation riche d’enseignements et de connaissances manquant cruellement à mon bagage personnel. C’est un drame je vous le dis : de la froideur des étals d’un supermarché sans âme et d’un libraire amoncelant les perles, je préfère l’odeur particulière des livres dans ces refuges culturels. Telles des grottes pour ermites fuyant l’automatisme et l’électronique, je me serais volontiers enterré dans la luxure de la gloutonnerie littéraire… Sans omettre l’accessoire détail qui précise que les vendeuses étaient d’un charme indéniable, mais là je m’égare.

Pâte de papier, couvertures diverses allant du carton au cuir le plus noble, tranche à peine distinguée ou dorure la plus fine, le livre vit, vieillit et s’anoblit avec le temps. Quand j’entends ces maniaques de la blancheur ammoniaquée se targuant de conserver des exemplaires non ouverts ni même cornés, je hurle et peste sans retenue. Le livre est fait pour être lu tas de parasites des librairies. Si votre but est d’arborer l’intégral de Zola en édition limitée cuir de kangourou numéroté à la main, et que la moindre tentative d’ouverture de ces ouvrages vous semble être un viol total du « précieux », permettez-moi de vous dire que vous êtes à la littérature ce que l’alignement de containers à ordures est à l’art urbain ! Non messieurs dames, le livre n’a pas à stagner dans une vitrine, il doit vivre, respirer et offrir son essence à celui qui souhaite s’en imprégner. D’ailleurs, l’odeur d’un livre qui a déjà vécu est inimitable : mélange étrange entre le bois légèrement acidifié par la pourriture et le parfum âcre de l’encre séchée, sa couleur même semble être celle d’un whisky ayant vieilli dans un fût plus de dix années consécutives. Savourez donc la qualité de ce parfum en humant la tranche fermée, puis ouvrez donc lentement la pièce que vous tenez en mains. Magie du temps, il est d’un brun très clair, uniformément réparti sur les pages qui défilent. Même la texture de chaque feuille semble s’être bonifiée, plus souple, plus agréable au toucher, ce cher bouquin devient alors un compagnon intime et pas un vulgaire « vite lu vite oublié » de gare.

Le bon vieux livre qu’on a du lire au lycée, ou celui qui ressort d’une malle après des décennies d’oubli… ces annotations faites par des mains malhabiles ou inconnues, ces tampons aux numéros de téléphone périmés depuis des lustres, et que dire de ces adresses et codes postaux n’ayant plus de sens ! C’est aussi ça l’âge d’un livre, c’est une époque, une pensée, des doigts ayant longés les feuilles avec soin, le marque page oublié à la fin entre la page finale et la couverture... Songez donc à ces tranches de vies qui sont racontées sans être écrites quand on reprend un livre imprimé il y a plusieurs décennies : était-ce avant la guerre, appartenait-il à quelqu’un disparu, a-t-il été protégé des autodafés criminels, fut-il interdit ? Le livre raconte donc son histoire et celle d’un temps perdu. On peut juger qu’un auteur fut un sombre besogneux sans talent, qu’un autre fut un génie et qu’une dernière plume fut aussi utile à l’humanité que le téléphone en forme de Garfield, mais tous ont étés lus, écrits et appréciés à divers degrés. Il n’y a pas de « mauvais livre », il n’y a que de mauvaises histories. A chacun d’en apprécier à sa juste valeur le contenu autant que j’en apprécie le contenant.

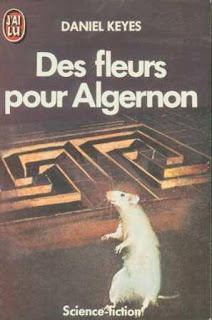

Là, à présent je me replonge dans un de mes classiques, une œuvre dont le papier fleure bon un passé de lycéen, un numéro de téléphone à huit chiffres, et un jauni qui me fait frémir. « Des fleurs pour Algernon » ressort de l’étagère, je l’ouvre, je plonge avec volupté dans les remous d’un Daniel Keyes pas assez connu à mon goût, et lentement mon esprit divague… Que c’est bon de sentir encore et encore les volutes boisées du livre tant apprécié. Cela pourrait mériter un poème tant c’est agréable, mais c’est en chacun de nous que celui-ci s’écrira, chacun à notre manière, chacun utilisant ses souvenirs propres pour en déclamer toute la complexe alchimie hésitant entre le dégoût des classiques imposés par l’école et l’inoubliable larme pour un héros disparu…

Pâte de papier, couvertures diverses allant du carton au cuir le plus noble, tranche à peine distinguée ou dorure la plus fine, le livre vit, vieillit et s’anoblit avec le temps. Quand j’entends ces maniaques de la blancheur ammoniaquée se targuant de conserver des exemplaires non ouverts ni même cornés, je hurle et peste sans retenue. Le livre est fait pour être lu tas de parasites des librairies. Si votre but est d’arborer l’intégral de Zola en édition limitée cuir de kangourou numéroté à la main, et que la moindre tentative d’ouverture de ces ouvrages vous semble être un viol total du « précieux », permettez-moi de vous dire que vous êtes à la littérature ce que l’alignement de containers à ordures est à l’art urbain ! Non messieurs dames, le livre n’a pas à stagner dans une vitrine, il doit vivre, respirer et offrir son essence à celui qui souhaite s’en imprégner. D’ailleurs, l’odeur d’un livre qui a déjà vécu est inimitable : mélange étrange entre le bois légèrement acidifié par la pourriture et le parfum âcre de l’encre séchée, sa couleur même semble être celle d’un whisky ayant vieilli dans un fût plus de dix années consécutives. Savourez donc la qualité de ce parfum en humant la tranche fermée, puis ouvrez donc lentement la pièce que vous tenez en mains. Magie du temps, il est d’un brun très clair, uniformément réparti sur les pages qui défilent. Même la texture de chaque feuille semble s’être bonifiée, plus souple, plus agréable au toucher, ce cher bouquin devient alors un compagnon intime et pas un vulgaire « vite lu vite oublié » de gare.

Le bon vieux livre qu’on a du lire au lycée, ou celui qui ressort d’une malle après des décennies d’oubli… ces annotations faites par des mains malhabiles ou inconnues, ces tampons aux numéros de téléphone périmés depuis des lustres, et que dire de ces adresses et codes postaux n’ayant plus de sens ! C’est aussi ça l’âge d’un livre, c’est une époque, une pensée, des doigts ayant longés les feuilles avec soin, le marque page oublié à la fin entre la page finale et la couverture... Songez donc à ces tranches de vies qui sont racontées sans être écrites quand on reprend un livre imprimé il y a plusieurs décennies : était-ce avant la guerre, appartenait-il à quelqu’un disparu, a-t-il été protégé des autodafés criminels, fut-il interdit ? Le livre raconte donc son histoire et celle d’un temps perdu. On peut juger qu’un auteur fut un sombre besogneux sans talent, qu’un autre fut un génie et qu’une dernière plume fut aussi utile à l’humanité que le téléphone en forme de Garfield, mais tous ont étés lus, écrits et appréciés à divers degrés. Il n’y a pas de « mauvais livre », il n’y a que de mauvaises histories. A chacun d’en apprécier à sa juste valeur le contenu autant que j’en apprécie le contenant.

Là, à présent je me replonge dans un de mes classiques, une œuvre dont le papier fleure bon un passé de lycéen, un numéro de téléphone à huit chiffres, et un jauni qui me fait frémir. « Des fleurs pour Algernon » ressort de l’étagère, je l’ouvre, je plonge avec volupté dans les remous d’un Daniel Keyes pas assez connu à mon goût, et lentement mon esprit divague… Que c’est bon de sentir encore et encore les volutes boisées du livre tant apprécié. Cela pourrait mériter un poème tant c’est agréable, mais c’est en chacun de nous que celui-ci s’écrira, chacun à notre manière, chacun utilisant ses souvenirs propres pour en déclamer toute la complexe alchimie hésitant entre le dégoût des classiques imposés par l’école et l’inoubliable larme pour un héros disparu…

1 commentaire:

A tous ces livres qui commencent quand la dernière page est lue...

Pour vous aider, il va me falloir, je crois, vous envoyer un livre lu dernièrement dans la langue de Molière. Il ne me reste plus qu'à choisir le breuvage qui devrait en accompagner la saveur.

Dilemne!

Enregistrer un commentaire